アートとまちづくり研究会を主宰し、毎年度学生と教員の共同研究を実施しています。

023年度は、下記テーマで実施されました。

アートは、国際社会の課題解決に貢献できるのか?

-「千里NTのベランダからの風景」ワークショップ・展覧会の実施-

[研究成果の概要]

都市政策・地域経済コース関連科目であるアートプロジェクト論から派生し、学生らがアートとは何か?に格闘しつつ、企画をつくり、コンペで選ばれたのが、プロジェクト「千里NTのベランダからの風景」だった。ワークショップ計2回と展覧会の開催し、ストーリーブックを作成した。

このプロジェクトは、千里ニュータウン在住のシニア女性にお声がけするところから始まった。自宅のベランダから日常の風景を写真に収めてもらい想いを語っていただくことを参加者に依頼した。計2回のワークショップで、スマホで想いを込めて写真を撮る技術を学び、ベランダからの景色や千里ニュータウンで大切にしている場所などを撮影し、その写真に込めた想いを綴り最後に皆で共有した。 これら参加者の写真作品と想いを綴ったコメントを掲示する写真展『写真を通して想いを語ろう』を「千里ニュータウン情報館」(阪急南千里駅改札口)で3月24日~31日開催した。

写真展とアートプロジェクトの違いは何かという疑問から始まるスタートだった。様々な職業経験をもつ社会人大学院生にとって、プロジェクトのマネジメントは得意とするところだ。当日の隅々まで気を配られた丁寧かつてきぱきとした運営に改めて感心させられた。一方で、アートプロジェクトである意味を補ったのが、地域をつないでいただいたコーディネーターや写真家の講師であり、参加者の人たちだった。企画代表者のダイバシティの問題意識をのもと、女性に争点あてながら、市井の人びとひとりひとりが主人公であり、小さな物語を浮かび上がらせられた力量に敬意を表したい。

2022年度は、下記テーマで実施されました。

アートは、コロナ禍・ウクライナ戦争等世界的課題にどう応えているのか。応えられるのか。

-「記憶の地図」アートプロジェクト-

[研究成果の概要]

都市経営研究科 社会人大学院生主催のアートイベント「記憶の地図」を開催![]() /3月11日(土)12日(日)の2日間、都市経営研究科の大学院生約10名が企画した、「『記憶の地図』アートプロジェクト」を開催した。本イベントは、都市経営研究科の授業「アートプロジェクト論」(担当:吉田 隆之准教授)で学んだ「芸術・アートと地域の関わり」を実践するため、福島区野田にある民家の改修現場に野田地域の地図を描き、事前に募集した地域の色々な時代の写真を展示し、目と耳で地域の記憶を体感してもらうことを目的とした。福島区野田界隈は、大阪中央卸売市場に近く、戦前からの長屋や民家が多いエリアだったが、都市に近い利便性もあり近年、再開発によるマンション建設が進み、街の姿や住民が変わっていく途上にある。地元に住む、年配の方々や若い子供連れの家族、また街づくりに興味のある方など、2日間で330名の来場があった。

/3月11日(土)12日(日)の2日間、都市経営研究科の大学院生約10名が企画した、「『記憶の地図』アートプロジェクト」を開催した。本イベントは、都市経営研究科の授業「アートプロジェクト論」(担当:吉田 隆之准教授)で学んだ「芸術・アートと地域の関わり」を実践するため、福島区野田にある民家の改修現場に野田地域の地図を描き、事前に募集した地域の色々な時代の写真を展示し、目と耳で地域の記憶を体感してもらうことを目的とした。福島区野田界隈は、大阪中央卸売市場に近く、戦前からの長屋や民家が多いエリアだったが、都市に近い利便性もあり近年、再開発によるマンション建設が進み、街の姿や住民が変わっていく途上にある。地元に住む、年配の方々や若い子供連れの家族、また街づくりに興味のある方など、2日間で330名の来場があった。

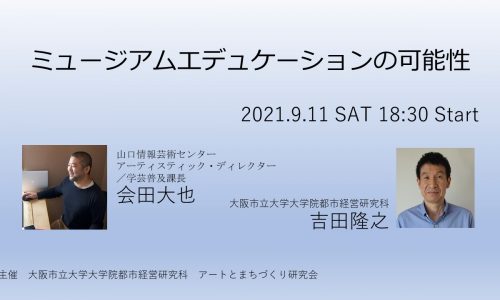

2021年度は、下記テーマで実施されました。

1)21世紀型まちづくり研究会「次世代のまちづくり」

2)コロナ禍における芸術祭を始めとした文化政策に関わる研究

2020年度

「表現の自由の危機・新型コロナウイルス禍と文化政策に関わる研究」

2019 年は、あいちトリエンナーレ 2019 に纏わる事態が起き、芸術文化に関する表現の自由が危機機にさらされた。2020 年は、新型コロナの危機に襲われ、多くの芸術文化に関わる現場で、創造活動や、鑑賞活動がままならない状況となっている。2 つの危機が断続的に起き、改めて、芸術文化がなぜ社会に必要なのか、芸術文化に公が果たす役割が問われている。

前期から後期の始めにかけ、学生の関心に応じて、2 つの危機に立ち向かう現場の取り組み事例等を取り上げ、意見交換や発表会を行う。

後期には、前期からのリサーチの集大成として、第一線で活躍する実務家、もしくは研究者をゲストに招き(幾人かの候補を挙げ検討中)、講演会もしくは読書会を企画する。

世の中の価値観が大きく変わろうとしている現在、文化の現場から社会の変容を捉え、学生がそれぞれの視点で、文化政策的アプローチで2つの危機を掘り下げ、自身の問題としてとらえ直すことを目指す。

2019年度

・芸術文化と社会包摂に関わる研究

[研究成果の概要]

障害と芸術に関する法整備や、それに伴う基本計画づくりが急加速した一方で、全国的に障害のある人たちの表現活動・鑑賞の機会を創出していく意識が高まり、多くの劇場・音楽堂等で、多様な人が参加できる事業への取組が始まっている。とはいえ、現場での議論はまだまだ不足している。この研究会では、芸術文化と社会包摂をテーマに、2019 年度前期に勉強会や、全国の文化政策を学ぶ修士院生と意見交換会を積み重ねた。

後期の 2019 年 10 月には、集大成として、芸術文化と社旗包摂の第一人者である長津結一郎氏(九州大学助教)をゲストに招聘し、講演会&読書会『舞台の上の障害者:境界から生まれる表現』を開催した。都市政策コースの学生だけでなく、都市ビジネスコースの学生、劇場関係者始めアートや福祉の現場で働く方々など、多様なバックグラウンドを持つ参加者で、活発な議論が展開されたた。具体的には、文化庁は、「芸術上価値が高い障害者の作品に」とらわれがちなこと、そういう意味では、福祉の現場からの取り組みの方が可能性があること、副題にもつけられた境界をつくらない繊細さを議論する必要があること、こうした現場からの問題意識を制度化していく難しさなどである。

全国の取り組み事例をもとに芸術文化と社会包摂に関わるテーマを、多角的に考察し、障害を通してみえることが、普遍的なことを、参加者それぞれに改めて確認した。障害を通してみえることが、普遍的なことを改めて、それぞれに確認できたのではないか。東京オリンピック・パラリンピック 2020 の開催に伴い、障害者の表現活動に注目が集まるなか、今後の動向に注意を払っていきたい。

2018年度

・ハンナ・アーレントの「人間の条件」に関わる研究

〔企画趣旨〕

本コースでは文化政策・まちづくり・産業政策・都市経営を社会科学的アプローチから学びます。しかしながら、芸術文化は無論社会科学を学ぶにあたり哲学、美学を始めとした人文的素養は欠かせません。ハンナ・アーレントの『人間の条件』は、現代公共論の基礎として公務員やNPO職員に広く知られていますが、実はとても読みにくいです。『人間の条件』は、ハンナ・アーレントがアメリカ社会に向け人文社会の基礎を紹介している本とみることもできます。自力で読めるようになると、他の本もずいぶん読み易くなります。ファシリテーターに岸井大輔(劇作家)氏をお呼びして、人文的基礎を身につけ、この本を自分で読めるようになるための計8回の研究会を開きます。